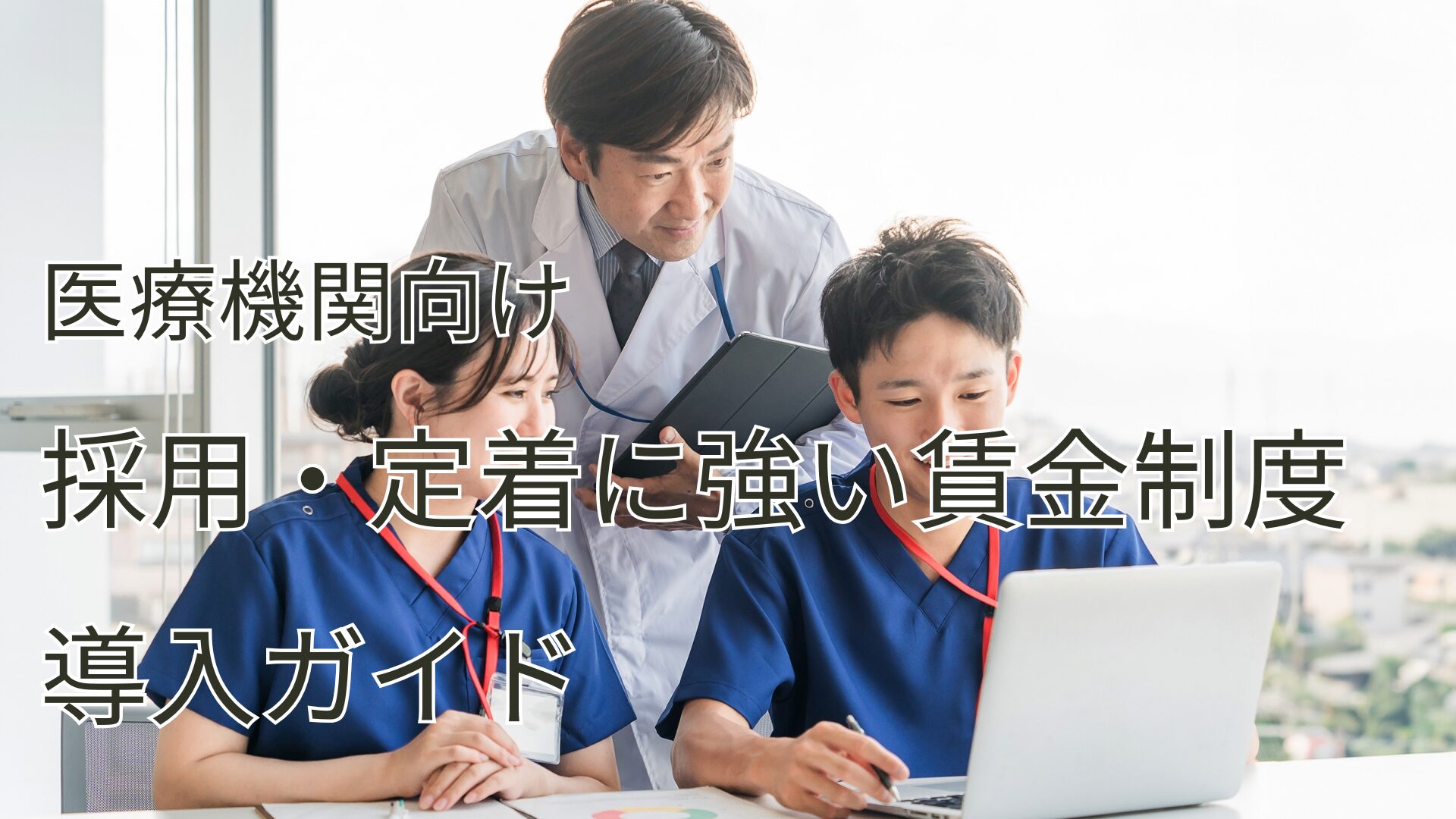

医療機関向け | 採用・定着に強い賃金制度導入ガイド

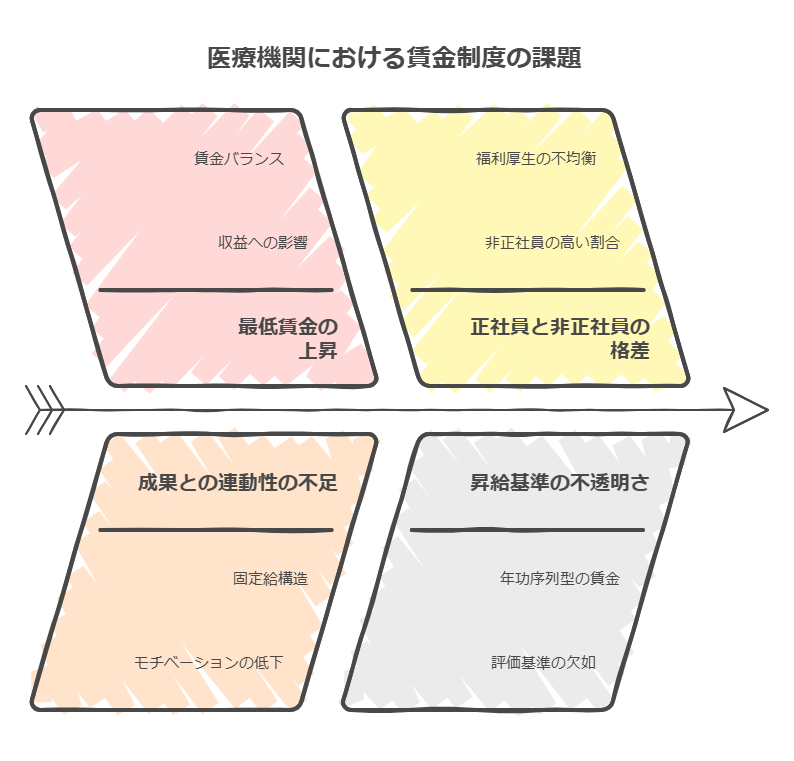

医療機関の賃金制度に関する主な課題

- 1. 1. 最低賃金の上昇と収益圧迫

- 2. 2. 成果や業績との連動性の不足

- 3. 3. 正社員と非正社員の待遇格差

- 4. 4. 昇給・昇格基準の不透明さ

- 5. 5. 業界内での賃金水準の競争力不足

- 6. 1. 人材確保の難航

- 7. 2. 従業員のモチベーション低下

- 8. 3. 若年層の定着率の低さ

- 9. 4. スキルアップの意欲不足

- 10. 5. 非正社員の活用不足

- 11. 6. 管理職の育成不足

- 12. 7. 現場のチームワークの欠如

- 13. 8. 長時間労働の常態化

- 14. 1. 成果や業績に応じたインセンティブ制度の導入

- 15. 2. スキルや資格に応じた手当の充実

- 16. 3. 明確なキャリアパスと連動した昇給制度

- 17. 4. 地域の市場水準を考慮した競争力ある賃金設定

- 18. 5. 福利厚生の充実による生活支援

- 19. 6. 従業員の意見を反映した柔軟な制度設計

- 20. 7. 長時間労働の是正と時間外手当の適正支給

- 21. ステップ1:自院の現状分析

- 22. ステップ2:賃金制度の設計

- 23. ステップ3:賃金制度の導入・運用

- 24. ステップ4:効果測定

- 25. 事例1:看護補助者向けの初任給アップとキャリアパス整備で人手不足を解消

- 26. 事例2:管理職研修と評価制度の見直しでチーム医療を強化

1. 最低賃金の上昇と収益圧迫

医療機関においても、看護補助者・介護助手・医療事務といった比較的最低賃金に近い水準の賃金で雇用しているケースが存在します。昨今の最低賃金引き上げは、従業員にとっては生活の安定につながりますが、医療機関側から見ると収益を圧迫する大きな要因です。

特に、ベッド数が小規模な病院やクリニック、介護施設では、保険診療報酬や介護報酬という公定価格に大きく依存するため、民間企業のように簡単に価格転嫁ができません。人件費のみが増大すると、やがては医療の質に影響が出る懸念もあります。また、最低賃金だけでなく、看護師やコメディカル職員の賃金水準とのバランスを取る必要があり、施設内の公平感を保つことも重要です。

解決のポイント

- 診療報酬・介護報酬の仕組みに合わせた収支計画

保険点数や加算要件などをしっかり把握し、収益の見通しを立てたうえで人件費を計画します。たとえば「看護補助加算」などを獲得するために必要な人員配置を検討し、人件費をカバーする仕組みを整えることが重要です。 - 助成金・補助金の活用

医療・福祉分野向けの助成金や、スタッフ研修にかかわる補助金を活用し、短期的な人件費の負担増を緩和する手段を検討します。 - スタッフの業務効率化

タスクシフトやICTシステムの導入による事務作業の削減、院内業務の見直しによる動線改善などで生産性を高め、最低賃金アップ分を吸収できる体制を作ります。診療やケアの質を維持しながら、スタッフ1人あたりの労働生産性を上げる取り組みが欠かせません。

2. 成果や業績との連動性の不足

医療機関は公益性の高い業種であり、「患者さんのため」という理念が先行する傾向があります。そのため、「医師は医師として、看護師は看護師としての仕事をすれば一定の給与が支払われる」という固定給の仕組みが多く、一部の職種を除いて成果や業績と連動しにくい現状があります。

しかし、スタッフの努力や創意工夫が、患者満足度や地域の評判、医療事故の防止や在院日数の短縮などに大きく寄与している事例も少なくありません。こうした努力が賃金に反映されないと、特に若年層や中堅層のモチベーション低下につながる可能性があります。

解決のポイント

- 客観的な評価指標の整備

医療安全、患者満足度(アンケート結果)、手術や処置の件数・成功率、チーム連携度など、職種や役割ごとに測定可能な指標を設定し、一定の成果を上げた個人やチームにインセンティブを付与できる仕組みを検討します。 - チーム単位でのインセンティブ

一人ひとりの成果を評価しづらい医療現場では、病棟ごとや診療科ごとの目標達成に応じたインセンティブを設計すると、スタッフ同士が協力しやすくなります。 - 小さな功績の評価

「患者さんの体位変換や口腔ケアの質向上」「新しい院内マニュアルを作成して事故を未然に防いだ」など、小さな改善活動を積極的に表彰・報酬化することで、スタッフの自発的な行動を促します。

3. 正社員と非正社員の待遇格差

医療機関では、派遣看護師、パートの看護補助者、アルバイトの事務スタッフなど、非正社員の比率が高い場合があります。手厚い福利厚生が整った正社員と比較して、非正社員の待遇が大きく劣ると、モチベーションの低下や離職率の上昇につながります。

「同じ病棟でほぼ同じ仕事をしているのに、給与や待遇に大きな差がある」「夜勤を担う正社員のフォローを非正社員がしているのに評価されない」という不満が蓄積すると、組織全体のパフォーマンスが下がりかねません。

解決のポイント

- 業務範囲とスキルレベルの可視化

非正社員でも「どの程度まで医療行為の補助ができるのか」「どんな研修を受け、どのスキルを習得したか」といった要素を明確にして、必要に応じた手当や昇給を検討します。 - 登用制度・昇格ルートの整備

非正社員として実績を積んだスタッフが、正社員への登用やチームリーダーへのステップアップを目指せる仕組みを用意します。長期的なキャリアを描けるようにすることで、意欲ある人材の流出を防ぎます。 - 福利厚生の一部適用

労働時間や契約形態に応じて、非正社員にも正社員と同様の福利厚生(研修参加、院内施設の利用など)を一部提供することで、組織への帰属意識を高められます。

4. 昇給・昇格基準の不透明さ

医療機関では、学歴や資格、経験年数による年功序列型の賃金が未だに根強い場合があります。職能給が設定されていても、その適用基準が明確に周知されていなかったり、実質的に「就職して何年目だから」「資格を取ったから」だけで昇給が決まったりするケースが散見されます。

こうした状況では、努力や成果が必ずしも評価・昇給につながらないと感じるスタッフが増え、結果的にモチベーションや職場の士気が低下するおそれがあります。

解決のポイント

- 評価制度の“見える化”

「看護師であれば専門技術の習熟度」「事務スタッフであればレセプト業務の正確性やスピード」など、どの職種にも明確な評価項目を設け、エビデンスベースの昇給ルールを策定します。 - 定期的なフィードバック面談

年2回や四半期ごとに、人事面談を行い、スタッフ一人ひとりがキャリア開発の方向性と評価基準を確認できるようにします。上司や主任、看護部長など、評価者が複数いる場合は、評価基準の共有も徹底しましょう。 - 公平性の確保

医療チームは多職種で構成されますので、職種間格差や特定部署へのえこひいきが起こりにくいよう、評価委員会などの第三者的視点を取り入れる工夫が重要です。

5. 業界内での賃金水準の競争力不足

看護師やコメディカルスタッフの奪い合いが激化する中、賃金水準が低いままでは、優秀な人材を採用・定着させるのが難しくなります。大都市部の大規模病院や高給与を提示する民間クリニック、さらには介護施設など、多様な就職先が存在する現代では、「少しでも待遇の良い所へ」とスタッフが流動するリスクが常にあります。

また、地域における競合医療機関との比較も重要です。地元の相場より大幅に低い給与体系だと、地元出身の看護師が遠方の病院へ流出する可能性が高まります。

解決のポイント

- 定期的な市場調査

同規模の病院やクリニックがどの程度の基本給・手当を設定しているかを調べ、最低限の競争力を維持できる水準を目指します。とくに看護師は有資格者の中でも売り手市場のため、相場を下回る賃金では人材確保が難しくなるでしょう。 - 非金銭的メリットのアピール

最新設備の導入、研修充実度、院内保育所、託児所完備など、給与以外の面で魅力を高める取り組みも不可欠です。夜勤専従の選択肢やフレキシブルなシフトなど、ライフステージに合わせた働き方を提供することで、トータルの満足度を上げられます。 - 経営戦略の再検討

報酬や加算を十分に取得できる診療体制を整える、健診や人間ドック、在宅医療などの新たな分野に進出して収益源を多角化するなど、財務基盤を強化してこそ、賃金水準の底上げが可能になります。

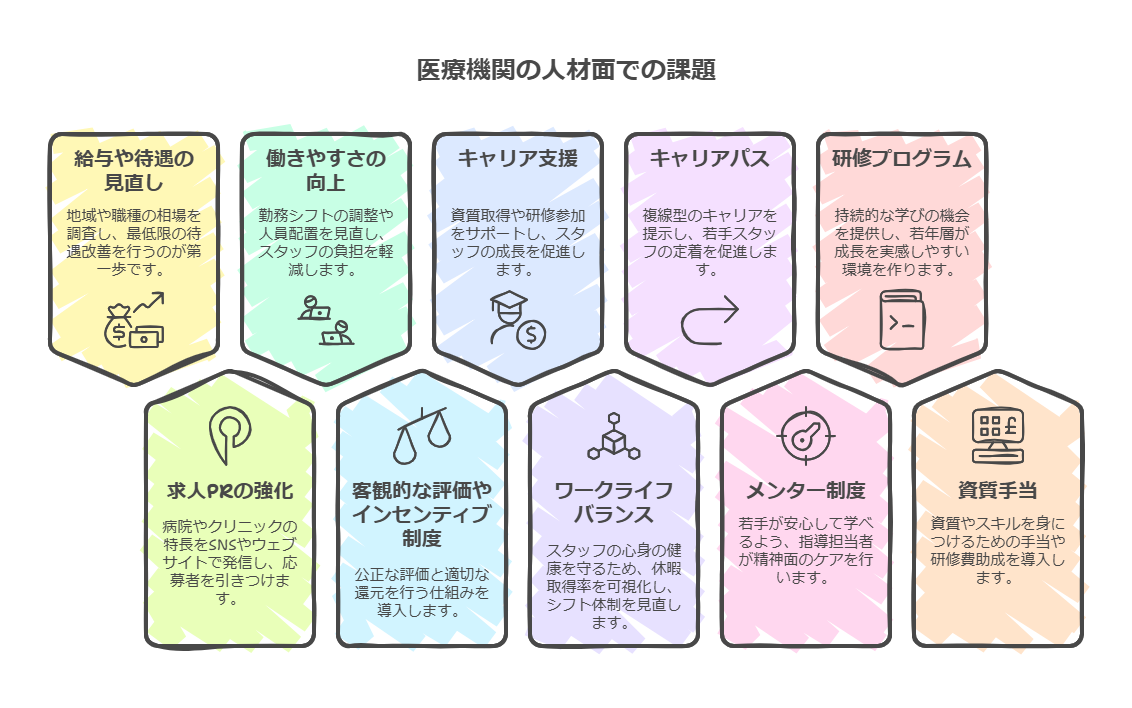

医療機関の人材面での課題

1. 人材確保の難航

医療業界は高齢化や現場負担の増大などを背景に、いずれの職種でも採用難が常態化しています。看護師や介護職だけでなく、薬剤師や放射線技師などのコメディカル職、医療事務スタッフなど、多様な人材を確保しなければ医療サービスの質を維持できません。

特に夜勤や土日勤務が敬遠され、大手病院との給与差も大きい地方の中小病院やクリニックは、慢性的な人手不足に陥りやすい傾向があります。

解決のポイント

- 給与や待遇の見直し

働き手が少ない中、「賃金が見劣りする」「夜勤手当や危険手当が少ない」などの要因があると、求人への応募がほとんど集まらないリスクが高まります。地域や職種の相場を調査し、最低限の待遇改善を行うのが第一歩です。 - 求人PRの強化

病院やクリニックの特長、院内教育体制の充実度、職場の雰囲気などをSNSやウェブサイトで積極的に発信します。見学会やインターンシップなどを実施することで、応募者が職場を理解しやすくなります。 - 働きやすさの向上

勤務シフトの調整や病棟の人員配置を見直し、スタッフ一人ひとりの負担を軽減する工夫が必要です。託児所や24時間保育を併設している場合、そのメリットを強くアピールすることで、子育て中の看護師や技師の採用につながる可能性があります。

2. 従業員のモチベーション低下

医療現場はハードな労働環境であるうえ、患者さんや家族への対応には精神的負担も大きいです。これに加えて、賃金制度が成果や業績と連動していない、昇給基準が曖昧、といった状況が重なると、スタッフのモチベーションが下がる要因となり得ます。

また、夜勤や長時間労働が続き、休みが取りにくい職場では「頑張っても評価されない」「自分の時間がない」という不満が蓄積しやすく、離職率が高まりかねません。

解決のポイント

- 客観的な評価やインセンティブ制度

たとえば、病棟の患者満足度調査や医療安全指標の改善に寄与したチームに報酬を与える、個別面談で目標を設定し達成度合いを評価するなど、公正な評価と適切な還元を行う仕組みを導入します。 - キャリア支援とスキルアップ

スタッフが目標を持って成長できるように、認定看護師・専門看護師・認定技師などの資格取得をサポートしたり、学会や研修への参加を推奨・補助したりする制度を整えます。 - ワークライフバランスの推進

月ごとに休暇取得率を可視化し、極端な残業や連続夜勤を行わなくてもいいシフト体制を組むなど、スタッフの心身の健康を守る仕組みが大切です。定期的なメンタルヘルス面談の実施も検討します。

3. 若年層の定着率の低さ

看護師やコメディカルの若手スタッフは、新卒から数年で離職や転職を検討するケースが多く、医療業界特有の課題となっています。キャリアパスが曖昧で、将来の展望が見えない、あるいは院内の上下関係が厳しく人間関係にストレスを感じるなどの要因が指摘されます。

また、若年層ほど情報収集が盛んで、SNSや口コミを通じて職場の評判をリアルタイムで確認しているため、「あの病院は大変そう」「教育制度が整っていない」といったネガティブ情報が流れると、あっという間に応募が減り離職が増加する可能性があります。

解決のポイント

- 明確なキャリアパス

「一般看護師 → 主任 → 師長」といった管理職ルートだけでなく、「専門看護師や認定看護師」などのスペシャリストコース、「大学院進学支援コース」など、複線型のキャリアを提示します。コメディカルや事務職にも同様の考え方で昇格・昇給の道を示します。 - プリセプター制度やメンター制度の充実

若手が安心して学びながら働けるよう、プリセプター(指導担当者)が業務だけでなく精神面のケアも行う仕組みを整備します。定期的な1on1面談などで、悩みを早期にキャッチアップすることが重要です。 - 研修・教育プログラムの整備

新人研修だけで終わらせず、2年目、3年目以降のキャリアアップ研修や、専門分野のスキル研修など、継続的な学びの機会を提供し、若年層が成長を実感しやすい環境を作ります。

4. スキルアップの意欲不足

医療は日進月歩で進化し、新しい検査・治療技術、ICTを活用した診療支援など、学び続けなければなかなか追いつけない分野といえます。しかし、日常業務が過密な現場では「資格やスキルを身につけても賃金に反映されない」「研修に参加する時間が取れない」という理由で、スタッフの学習意欲が高まりにくい状況が生まれがちです。

解決のポイント

- 資格手当・研修費補助の導入

認定看護師や専門資格などを取得した場合に手当を支給する制度や、研修会・セミナー参加費用を補助する仕組みを整え、スタッフがスキルアップを目指す動機を作ります。 - スキルマップの作成

「救急看護」「糖尿病療養指導」「感染管理」など、医療機関内で必要とされる専門領域やスキルを可視化し、どのレベルに達すればどのような昇給・キャリアアップが得られるのかをスタッフ全員が把握できるようにします。 - 業務分担の見直し

担当医師や部署の協力を得て、研修や勉強会に出やすいシフト体制を考える、あるいは業務を一時的に他スタッフにカバーしてもらえるよう調整し、学べる時間を確保する工夫が必要です。

5. 非正社員の活用不足

看護補助者や医療事務、臨床検査助手など、非正社員のスタッフが多くいる医療機関も少なくありません。繁忙期だけを補うため、あるいは夜勤・休日要員として雇用している場合もありますが、長期的視点での育成がないまま活用していると、重要な部分を任せられず、結果的にコストがかさむ悪循環に陥ることがあります。

解決のポイント

- 役割定義と評価基準の明確化

非正社員でも、「どの業務までできるか」「どの程度チームに貢献しているか」によって評価し、スキルアップに応じた時給アップや手当を設けます。 - 教育プログラムへの参加促進

正社員のみならず、非正社員にも院内研修やスキル講習を開放し、意欲のある人材を戦力化することで、組織全体のパフォーマンスを底上げできます。 - 人件費の長期視点での試算

新人を頻繁に入れ替えて育成コストを繰り返し負担するより、ある程度長く働いてもらい、安定した業務遂行と院内のノウハウを蓄積するほうが結果的にコストパフォーマンスが良いケースが多々あります。この点を経営側がしっかり理解することが重要です。

6. 管理職の育成不足

医療現場での管理職(看護部長、診療部長、事務長、師長など)は、部下スタッフのマネジメントに加え、業務指導や業務改善、予算管理など、多忙な役割を担います。しかし、現場主義が強く、管理スキルやリーダーシップ研修を受けないまま管理職に就くケースも珍しくありません。その結果、スタッフの指導や評価がうまく機能せず、職場環境が悪化する原因となることがあります。

解決のポイント

- 管理職研修・リーダーシップ研修の実施

外部講師や専門コンサルタントを招き、人事評価の手法、組織マネジメント、コミュニケーションスキルなどを学べる場を用意します。院内だけでなく、看護協会や医師会の研修を活用するのも手です。 - マネジメントの分業化

一人の師長が病棟全体を背負うのではなく、副師長やチームリーダーを育成するなど、複数人で責任を分担できる体制を作ります。管理職の負担が軽減されれば、スタッフへのフォローアップの質も向上します。 - 管理職の評価基準の明確化

「スタッフの定着率」「患者満足度の向上」「院内事故防止策の実施率」など、管理職ならではの成果指標を定め、評価・報酬に反映することで、当事者意識を高められます。

7. 現場のチームワークの欠如

医療の現場は、多職種が連携するチーム医療が求められます。医師、看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、栄養士など、さまざまな視点から患者を支えるため、情報共有や協力が欠かせません。しかし、各職種や部署ごとに仕事が縦割りになっていると、ミスやトラブルが増え、患者さんの満足度低下にもつながります。

解決のポイント

- 共通目標の設定

「転倒事故ゼロ」「褥瘡の発生率削減」「患者満足度向上」など、チーム医療にとって重要な目標を全員で共有し、達成に向けて互いにサポートし合う文化を育むと、スタッフ間の連携が円滑になります。 - カンファレンスやミーティングの充実

定期的に職種横断のカンファレンスを行い、患者ごとの治療方針や課題を共有するなど、コミュニケーションの場を確保します。さらに、問題発生時には迅速に集合して検討できる体制を整えることで、対立ではなく協働が生まれやすくなります。 - チームビルディング研修・イベント

合同勉強会やレクリエーションなどを通じて、職種を超えたスタッフ間の関係性を深める取り組みを行います。お互いの専門性を尊重し合える風土が醸成されれば、業務効率も向上します。

8. 長時間労働の常態化

医療現場は24時間365日の体制が求められることから、夜勤やオンコール対応が多く、スタッフが長時間労働を強いられやすい特徴があります。過労が原因で医療事故やヒューマンエラーを引き起こすリスクも高く、スタッフの離職を招く要因にもなります。

解決のポイント

- 労働時間の管理徹底

シフト制や当直の回数を適正に設計し、誰か1人に過度な負担がかからないよう配慮します。勤怠管理システムを導入し、休憩時間や残業時間がしっかり記録されるようにしましょう。 - 業務負担の分散化

医師の働き方改革でも注目されていますが、事務作業や簡易処置などはコメディカルへのタスクシフトを進め、専門外の業務に時間を費やさないようにします。 - 休暇取得の推奨

有給休暇やリフレッシュ休暇が取りやすい雰囲気を作り、スタッフの健康を守ります。特に連続勤務や夜勤明けの連続を避ける仕組み作りが大切です。

医療機関向けに採用・定着に強い賃金制度設計のポイント

1. 成果や業績に応じたインセンティブ制度の導入

医療の世界では「利益」よりも「患者ケアの質」が重視されますが、そこに着目したインセンティブ制度も可能です。患者満足度アンケートの結果や、院内事故率の低減、チーム医療の連携度などを客観的に評価し、それを賃金に反映できればスタッフの意識が高まるでしょう。

- 診療科・病棟単位の目標設定

外来患者数、在院日数、処置件数、不良事例ゼロなど、各診療科や病棟の特性を踏まえた目標を設定し、達成時に特別手当を支給します。個人よりもチーム評価に重点を置くと、連携が強化されやすくなります。 - 個人評価の導入

認定看護師・専門技師・事務スキル向上などに応じて報酬を加算するしくみを作り、「頑張った分だけ報われる」と感じられる環境を整備します。

2. スキルや資格に応じた手当の充実

医療職には多数の専門資格や学会認定が存在します。これらを取得するには勉強や研修参加が必要ですが、取得後の待遇が変わらないとなればスタッフの意欲は高まりにくいでしょう。そこで、資格取得の成果を賃金に反映させることが効果的です。

- 資格手当の設定

例:認定看護師・専門看護師には月○万円、診療情報管理士やケアマネージャー資格保有者には月○千円といった形で、スキルを数値化して手当を支給します。 - 研修費用の補助

学会参加費用や外部セミナー受講費を病院が一部または全額負担することで、スタッフが研修へ参加しやすくなり、結果として医療の質向上にもつながります。

3. 明確なキャリアパスと連動した昇給制度

職種ごとに異なるキャリアパスを整理し、かつ昇給制度と連動させることで、スタッフが「どのように成長すれば報酬が上がるのか」を具体的にイメージできます。

- 看護師の例

一般看護師 → 主任看護師 → 師長、または専門分野に特化した認定看護師・専門看護師としての道など、複線型のキャリアモデルを提示し、それぞれで昇給する仕組みを構築します。 - 事務職・コメディカルの例

医療事務スタッフは診療情報管理士やレセプト請求のエキスパートコース、コメディカルは高額医療機器の操作や学会認定資格取得コースなどを設定し、スキルアップによる昇給が明確になるようにします。

4. 地域の市場水準を考慮した競争力ある賃金設定

医療業界は常に人材不足との戦いです。看護師やコメディカル人材が大規模病院や都市部へ流出してしまう背景には、待遇面での魅力不足が大きいといえます。地域の平均賃金や他院の給与水準を調査し、ある程度の競争力を確保することは、人材確保の基本です。

- 定期的な賃金相場のリサーチ

地域の他病院や介護施設、さらには地方自治体の職員採用情報を比較検討し、自院の賃金が見劣りしていないかチェックします。 - 総合的な魅力のアピール

賃金だけで勝負できない場合は、職場の人間関係の良さ、教育制度の充実度、柔軟な勤務体制などを含め、トータルで魅力を打ち出します。

5. 福利厚生の充実による生活支援

医療の現場では夜勤やシフト勤務が多く、生活リズムが不規則になりがちです。そうしたスタッフの負担を和らげるための福利厚生を整えることで、離職率の低下や採用力の強化につなげられます。

- 院内保育所・病児保育の整備

子育て中の看護師やコメディカルにとって、子どもを安心して預けられる環境は大きな魅力です。夜勤帯にも対応できる保育所を併設すると、家庭の事情で夜勤を敬遠していたスタッフの活躍を期待できるようになります。 - 職員寮・住宅手当

大都市部の家賃が高い地域などでは、看護師寮や提携しているマンションを割安で利用できる制度を設けるなど、生活コストを下げる支援が効果的です。

6. 従業員の意見を反映した柔軟な制度設計

医療現場は上下関係が厳しいイメージがありますが、近年はスタッフの意見を聞きながら職場環境を改善する動きが重要視されています。院内でアンケートやヒアリングを行い、賃金制度や福利厚生に対する要望を吸い上げ、実際の制度に反映することで、スタッフの納得度を高められます。

- 定期的なアンケート・意見交換会

産休・育休、時短勤務、夜勤手当、資格取得支援など、多岐にわたるテーマについて意見を募ります。集まった要望は優先度をつけて検討し、実施可能なものは積極的に採用します。 - 試験運用での検証

全面導入が難しい新制度は、一部の病棟や部署でパイロット運用を行い、問題点を洗い出して改善してから全院的に拡大するアプローチが成功しやすいです。

7. 長時間労働の是正と時間外手当の適正支給

看護師をはじめとする医療スタッフは、慢性的な人手不足のなかで過度な負担を負っているケースが少なくありません。適正な時間外手当を支給し、残業を正しく管理することは、スタッフの労働意欲と安全な医療提供の両面にとって極めて重要です。

- 残業ルールの徹底

1日の業務スケジュールを見直し、必要以上にスタッフが残業しないように管理します。特に看護記録や事務処理は、電子カルテやICTツールを活用することで効率化が可能です。 - 夜勤・宿直手当の増額検討

人手不足で夜勤負担が増している場合、その特殊勤務に見合う手当を支給してスタッフへの不公平感を軽減します。夜勤専従という働き方を希望する人材の確保にも有効です。 - 業務プロセスの見直し

手書き書類が多い、患者移送を担当するスタッフがいないなど、現場での非効率な作業を洗い出し、分担や委託を検討することで残業そのものを削減できる場合があります。

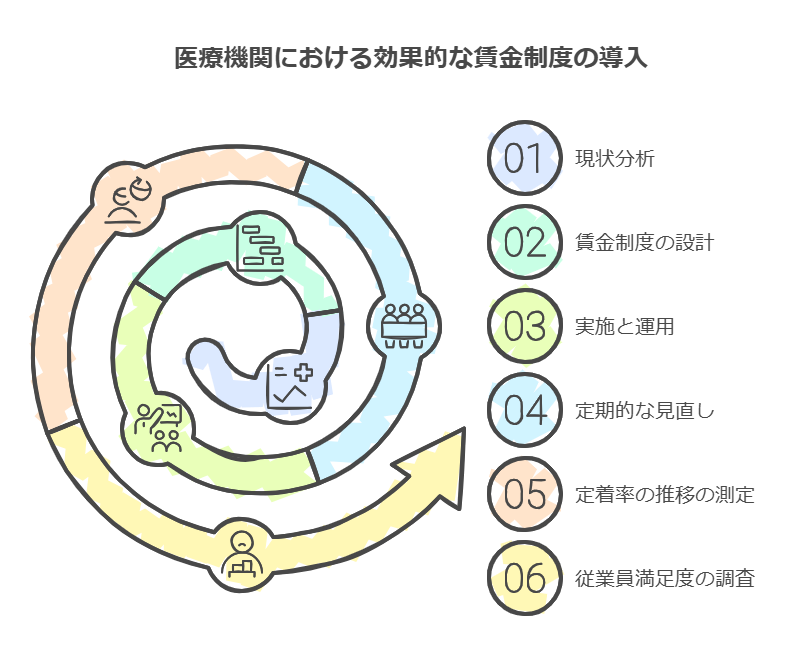

効果的な賃金制度導入のステップ

ここでは、新しい賃金制度を設計し、医療機関に導入して運用・定着させるまでの流れを解説します。

ステップ1:自院の現状分析

- 経営理念、ビジョン、人事戦略の確認

- 「地域に密着し、患者さんに安心と安全を提供する」「高度医療を担う急性期病院として地域の拠点になる」など、自院の方針に合致する賃金制度の方針を整理します。

- 人事戦略として、どんな専門職をどの部署で確保・育成したいかを明確にし、賃金制度に反映する方針を立てます。

- 人材の現状分析

- 年齢・キャリア構成: 若手とベテランがバランスよくいるか、中堅層が少ないかなどを把握し、必要な採用・育成策を考えます。

- スキルと経験: 各スタッフの資格や臨床経験を把握し、将来的にどの分野のエキスパートを増やすかを検討します。

- 賃金水準の分析

- 業界平均との比較: 同規模・同機能の病院やクリニック、介護施設との比較を通じて、自院の賃金水準を客観的に評価します。

- 地域平均との比較: 地域の他業種(行政や企業)の給与とも比べ、医療職特有の手当を含めて十分な競争力があるか確認します。

- 従業員満足度調査の実施

- アンケートやヒアリングで、現行の賃金制度に対する不満や要望を聞き出し、改善のヒントを得ます。

ステップ2:賃金制度の設計

- 手当の検討

- 役職や専門性に基づく手当: 主任・師長手当、専門看護師手当、救急医療手当など、医療現場独自の役割やスキルに応じた手当を設定します。

- 採用を考慮した手当: 高度看護技術や診療補助資格を持つ即戦力人材に、特別手当を設定し、採用競争力を高めます。

- 賃金テーブルの作成

- 各等級・職位ごとの賃金レンジを整備し、昇進・昇格と連動した明確な給与体系を作成します。職能資格制度を導入し、看護師・コメディカル・事務職など、それぞれの役割に合ったテーブルを準備します。

- 昇給・昇格基準の設定

- 若年層の賃金カーブ前倒し: 臨床経験の少ないスタッフでも早期に生活基盤を整えられるよう、一定の初任給や夜勤手当を手厚く設計します。

- 複線型のキャリアパス: 管理職コースと専門職コース、または研究・教育コースなど、多様なキャリアルートに応じた昇給設計を行います。

- インセンティブや成果給の設定

- 医療安全や患者満足度に連動: チーム医療の取り組みを測定する指標を設け、達成度に応じてインセンティブを支給します。

- 短期と中長期の評価: 半期ごとの達成だけでなく、1年・3年スパンでの研修や資格取得を評価し、スタッフの成長を促します。

ステップ3:賃金制度の導入・運用

- 制度導入の説明会

- 目的の共有: 「なぜ制度を見直すのか」「誰にどんなメリットがあるのか」を明確に伝え、スタッフの理解を得ます。

- 質問対応: 病棟や職種ごとの集まりなどで質疑応答の時間を設け、納得感を高めましょう。

- 運用ルールの明確化

- ガイドラインの策定: 昇給・昇格のタイミングや手当の算定方法など、運用ルールを文書化し、院内イントラネットや冊子で周知します。

- 管理職のトレーニング: 師長や主任などが評価や面談を正しく実施できるよう、人事評価研修やフィードバック技術のトレーニングを行います。

- 透明性の確保: 不正や不公平が起きないよう、評価委員会や第三者によるチェック体制を整えます。

- 定期的な見直し

- モニタリングの実施: 賃金制度導入後の離職率、採用率、患者満足度などを追跡し、制度の効果を評価します。

- 柔軟な調整: 最低賃金や診療報酬の改定、スタッフからのフィードバックに応じて、必要に応じた改訂を行い、制度を常に最適化します。

- 従業員の意見を反映: アンケートや面談で得られた改善点を制度へ反映し、スタッフの納得感と制度の実効性を高めます。

ステップ4:効果測定

- 定着率の推移

- 賃金制度導入前後で、看護師やコメディカルの離職率がどの程度改善したかを比較します。特に新卒3年目までの定着率などに注目することで、若年層の状況を把握できます。

- 従業員満足度調査

- 新制度に対してスタッフがどう感じているかを、アンケートや面談で定期的に把握します。ネガティブな声が多い項目は再調整を検討します。

- 採用応募者数・質の変化

- 公開している給与水準や福利厚生が改善されることで、応募者数が増加し、質の高い人材が確保できるかを確認します。

- 医療品質・患者満足度の変化

- 離職が減り、安定的な人員配置が可能になると、看護・診療の質が上がり、患者満足度も向上する傾向があります。アンケートや苦情件数などを指標化し、成果を測定しましょう。

- 定性的なフィードバックの活用

- 師長・主任や管理職、スタッフからの生の声を収集し、「制度が現場でどのように運用されているか」「運用上の課題は何か」を深く検証します。制度の細部を微調整する材料になります。

成功事例とその効果

事例1:看護補助者向けの初任給アップとキャリアパス整備で人手不足を解消

- 医療機関背景:

地域密着型の中小病院Aでは、看護補助者(助手)が常に不足しており、看護師に負担が集中。最低賃金ギリギリの時給で募集していたため、採用難航が慢性化していました。 - 取り組み:

- 初任給の引き上げ

地域の介護施設や大手病院の時給を調査し、+50円以上の上乗せを決定。求人広告で具体的に提示することで応募者数が増えました。 - キャリアパスの明示

看護補助業務を一定期間こなして看護師の補助技術を習得すれば、病棟リーダー補助としての手当を支給する仕組みを作り、長期就業を促進。 - 研修制度の充実

初心者向けに看護基礎研修、移乗や口腔ケアなどの技術研修を定期開催し、「仕事が覚えやすい環境」をアピール。

- 初任給の引き上げ

- 成果:

- 看護補助者の応募者が増え、配置基準を満たすだけでなく、看護師の夜勤負担も軽減。

- 離職率が下がり、看護師の業務効率が向上。患者さんへのケア品質も改善し、患者満足度アンケートの結果が上昇した。

事例2:管理職研修と評価制度の見直しでチーム医療を強化

- 医療機関背景:

大都市にある総合病院Bでは、診療科ごとの連携不足や、師長の負担過多が目立ち、スタッフ間コミュニケーションのトラブルが頻発していました。昇給や昇格の基準も不透明で、モチベーションが下がりがちでした。 - 取り組み:

- 管理職研修の導入

師長や主任、医事課のリーダーが集まり、目標管理や人事評価、チームビルディングについて外部講師から学ぶ研修を導入。 - 評価制度の再構築

診療科や病棟別に共通指標を設定し、患者満足度・医療事故防止指標・スタッフ定着率などの達成度を昇給・賞与に反映。 - 定期的な面談の実施

師長や主任が四半期ごとにスタッフと面談し、目標進捗と課題を確認。評価結果のフィードバックも行い、スタッフが自身の成長を実感できるようにした。

- 管理職研修の導入

- 成果:

- 管理職のリーダーシップが向上し、職種間の情報共有がスムーズに。医師・看護師・コメディカルの連携による褥瘡ゼロプロジェクトなどが成功。

- スタッフの不満や悩みが早期に解消され、離職率が2割ほど減少。

- 定期的な面談で「自分の頑張りが認められている」と感じるスタッフが増え、職場の雰囲気が改善。

医療機関向けの採用・定着に強い賃金制度のまとめ

医療機関では、患者さんの命や生活の質を支えるという使命があるため、スタッフのやりがいや責任感が大きい反面、働く環境が整っていないとモチベーション低下や離職につながるリスクが高まります。特に、看護師やコメディカル人材の採用・定着は、病院経営や医療サービスの質を左右する最重要課題です。

本コラムで紹介したように、賃金制度の見直しはスタッフの働きやすさやキャリアビジョンをサポートする大きな手段となります。以下のポイントを再度振り返り、ぜひ自院の人事戦略に活かしてください。

- 最低賃金対策と収益バランス

診療報酬や加算を最大限活用し、業務効率化に取り組みながら、スタッフ全体の給与水準を適正化することが重要です。 - 成果や業績との連動性

チーム医療における連携度や患者満足度、医療安全の向上などを評価・報酬に結び付け、スタッフのモチベーションアップを図ります。 - 正社員と非正社員の待遇格差是正

非正社員にもキャリアアップやスキル習得の機会を与え、長期定着を促すことで人材不足を解消しやすくなります。 - 明確な昇給・昇格基準と複線型キャリアパス

管理職ルートや専門職ルートなど、多様なキャリアを用意し、それに応じた昇給システムを整備することで、スタッフの将来設計をサポートします。 - 地域・業界相場との競争力

賃金だけでなく、院内保育や研修制度などの福利厚生を充実させることで、総合的な働きやすさをアピールできます。 - 経営方針・人事戦略と連携した継続的な見直し

定期的な効果測定やスタッフの声を反映し、環境の変化(診療報酬改定や新規病院オープンなど)に合わせて柔軟にアップデートしていくことが大切です。

賃金制度は一度作って終わりではなく、継続的なメンテナンスと改善が必要です。院内のすべてのスタッフが「この病院で働き続けたい」「このクリニックで自分の専門性を活かしたい」と思える環境を整えることが、最終的には患者さんへの質の高い医療サービスにつながります。ぜひこのコラムを参考に、自院の魅力をさらに高める賃金制度づくりに挑戦してみてください。

投稿者プロフィール

- 中小企業の経営者に向けて、人事制度に関する役立つ記事を発信しています。

最新の投稿

コラム2025年4月17日保育園向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド

コラム2025年4月17日保育園向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド コラム2025年4月17日中小企業向け | 労働時間管理を導入するときの注意点とポイント

コラム2025年4月17日中小企業向け | 労働時間管理を導入するときの注意点とポイント コラム2025年4月17日医療機関向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド

コラム2025年4月17日医療機関向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド コラム2025年4月15日介護事業所向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド

コラム2025年4月15日介護事業所向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド