飲食業向け | 採用・定着に強い賃金制度導入ガイド

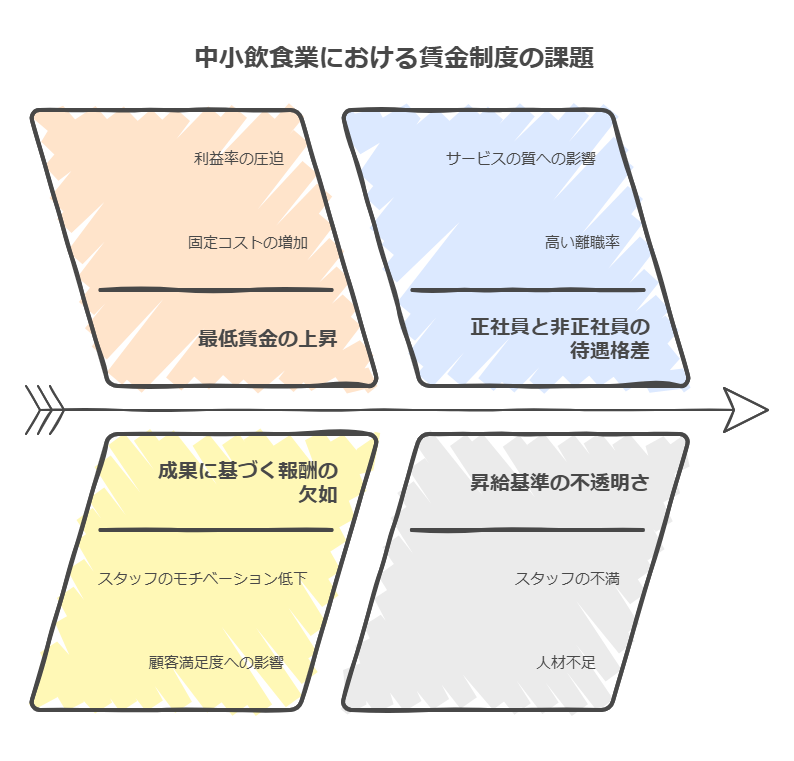

中小飲食業の賃金制度に関する主な課題

- 1. 1. 最低賃金の上昇と収益圧迫

- 2. 2. 成果や業績との連動性の不足

- 3. 3. 正社員と非正社員の待遇格差

- 4. 4. 昇給・昇格基準の不透明さ

- 5. 5. 業界内での賃金水準の競争力不足

- 6. 1. 人材確保の難航

- 7. 2. 従業員のモチベーション低下

- 8. 3. 若年層の定着率の低さ

- 9. 4. スキルアップの意欲不足

- 10. 5. 非正社員の活用不足

- 11. 6. 管理職の育成不足

- 12. 7. 現場のチームワークの欠如

- 13. 8. 長時間労働の常態化

- 14. 1. 成果や業績に応じたインセンティブ制度の導入

- 15. 2. スキルや資格に応じた手当の充実

- 16. 3. 明確なキャリアパスと連動した昇給制度

- 17. 4. 地域の市場水準を考慮した競争力ある賃金設定

- 18. 5. 福利厚生の充実による生活支援

- 19. 6. 従業員の意見を反映した柔軟な制度設計

- 20. 7. 長時間労働の是正と時間外手当の適正支給

- 21. ステップ1:自社の現状分析

- 22. ステップ2:賃金制度の設計

- 23. ステップ3:賃金制度の導入・運用

- 24. ステップ4:効果測定

- 25. 事例1:時給アップとインセンティブによる採用力強化

- 26. 事例2:役職手当と昇給基準の明確化で管理者の意欲向上

1. 最低賃金の上昇と収益圧迫

飲食業界は、ホールスタッフやキッチン補助など、最低賃金近辺の時給で雇用している従業員が比較的多い業態といわれています。特に地域の個人経営や小規模チェーンなどで、材料費・家賃・光熱費などの固定コストが高まる中、最低賃金の度重なる引き上げが大きな経営負担となりやすいのが実情です。

たとえば、主力商品であるランチメニューの価格をなかなか上げられない一方で、人件費だけが毎年上昇すると、利益率の大幅な低下につながりかねません。さらに、最低賃金が上がれば非正社員に限らず正社員の給与テーブルも調整する必要が生じ、「パート・アルバイトの時給と正社員の月給額のバランスが崩れた」という問題が起こりやすくなります。

解決のポイント

- メニュー原価やオペレーションの見直し

食材ロスを削減し、営業時間帯に合わせてスタッフの配置を最適化するなど、飲食店全体のコスト構造を見直す施策が必要です。たとえば、ピーク時間帯とアイドルタイムでシフトを変えることで、最小限の人数で回せる仕組みを検討します。 - 助成金や補助金の活用

国や自治体が実施している雇用関連の助成金、例えばキャリアアップ助成金や生産性向上に関する補助金を上手に活用することで、人件費負担の急増に対応しやすくなります。 - 長期的な経営戦略とリンクした計画的対応

「今年だけ何とか凌げればいい」という短期的視点ではなく、3年・5年先を見据えた売上・利益目標を立て、段階的な給与テーブルのアップを計画的に行います。メニューの付加価値化やテイクアウト・デリバリーの強化など、収益性向上の施策も同時並行で進めることが大切です。

2. 成果や業績との連動性の不足

飲食業の現場では、「提供スピードや接客の質」「リピート率向上のためのアイデア」「仕込みの正確さと効率」など、スタッフの努力や工夫が売上や顧客満足に直結します。しかし、多くの中小飲食店では、時給や月給が固定給として支払われており、成果や業績と連動しにくい賃金制度が中心です。

たとえば、「忙しいランチタイムにホールを仕切って売上を伸ばしても、給与にはあまり反映されない」「個人の頑張りや新メニュー開発の功績が正当に評価されない」といった不満が生じると、スタッフのモチベーションが下がりやすいです。結果として、売上やリピート率の低迷につながる悪循環が起こる可能性があります。

解決のポイント

- 明確な評価項目の設定

例として、「顧客アンケート評価」「ドリンクやデザートの追加注文獲得数」「リピーター創出数」「レジ誤差やクレームの減少率」など、客観的に測定できる指標を設けます。 - インセンティブや成果給の導入

個人または店舗全体の目標達成度に応じたボーナスや手当を設定することで、スタッフに「頑張るほど報われる」という意識を持ってもらいます。とくに客単価アップやSNS評価の向上など、成果が見えやすい要素を指標化すると効果的です。 - 小さな成果に対する表彰制度

「期間限定メニューを提案して大ヒットさせた」「予約システムの活用で来店数を増やした」など、小さくとも店舗運営を向上させるアイデアを表彰する仕組みを作り、スタッフの自主性と創意工夫を高めます。

3. 正社員と非正社員の待遇格差

飲食店ではパート・アルバイト、学生スタッフなどの非正社員が大部分を占める場合が多く、「正社員との待遇差」が課題となりやすいです。特に、非正社員のメインスタッフがピークタイムを支え、サービスの質を担っているにもかかわらず、時給アップや福利厚生の面で正社員との大きな差を感じやすい状況が生まれがちです。

「同じようにホールを回しているのに、昇給やボーナスで大きな差がある」「シフトに入っている時間は正社員と変わらないのに、責任を持たせてもらえない」といった不満から離職が増えると、一番忙しい時間帯を回せる人材が足りないという悪循環を招きます。

解決のポイント

- 業務範囲・難易度を明確にし、給与とリンクさせる

ドリンク作成や簡単な仕込みのみを担当するスタッフと、全体オペレーションを任されるスタッフを同じ時給で扱うのではなく、役割や習熟度に応じた段階的な時給設定を検討します。 - 登用制度の整備

非正社員から正社員への登用ルートや、リーダー手当の支給など、長く働くメリットを明確に示すことで、やる気のある非正社員を定着させます。 - キャリアアップの研修制度

接客マナーやドリンク・調理スキル、リーダーシップ研修などを非正社員にも積極的に開放し、スキルアップを奨励するとともに、その成果を待遇に反映させる仕組みを作ります。

4. 昇給・昇格基準の不透明さ

中小飲食店では経営者や店長がスタッフを直接マネジメントしているケースが多い反面、「いつ、どのような基準で時給や月給が上がるか」が曖昧になりがちです。「頑張りを認めてもらえているのか分からない」「年に一度の昇給額が人によって違うけれど、その理由が説明されない」といった不満は、スタッフの離職要因になりえます。

特に若年層のスタッフにとって、昇給や昇格の基準が明確でないと、モチベーションを維持しにくくなります。これが結果として「飲食業は将来性がない」と思われる一因になり、人材不足を深刻化させる恐れがあります。

解決のポイント

- 評価基準とプロセスの見える化

「売上貢献度」「接客評価」「勤怠・シフト遵守度」「リーダーシップ」などの項目を数値化し、どの程度達成すれば時給がいくらアップする、または月給がいくら増える、といった仕組みを明文化します。 - 定期的な面談とフィードバック

少なくとも半年に一度はスタッフ個々人と面談を行い、具体的なアドバイスや評価ポイントを伝えます。スタッフが「次に何をすればいいのか」を明確に把握できるようになると、離職率が下がりやすくなります。 - 公平な運用と説明責任

店舗責任者やオーナーだけが独断で決めるのではなく、複数人で評価を行う体制やガイドラインを作成し、スタッフから疑問が出たときにすぐに説明できるようにしておくことが重要です。

5. 業界内での賃金水準の競争力不足

飲食業界では、人材の確保が年々難しくなっています。大都市部では大手飲食チェーンや外資系企業、地域では他のサービス業(コンビニやアパレルなど)と時給・待遇競争が激化しており、相対的に見て給与が低いと、そもそも応募が集まらないリスクが高まります。

また、休日や労働時間の面でもハードな印象が強い飲食業界では、学生アルバイトや若手正社員の獲得に苦戦するケースが多く、「時給が同じなら楽な職種を選ぶ」という求職者の心理が働きやすいのも厳しい点です。

解決のポイント

- 市場調査の実施

自店舗と同じ立地条件・客単価帯の周辺飲食店や他業種の時給・月給水準を調べ、競合に見劣りしない給与設定を検討します。多少の上積みをしてでも、即戦力になってくれる人材を採用できれば、結果的にコストパフォーマンスが向上する場合もあります。 - 非金銭的な魅力をアピール

「まかない無料」「ユニフォーム支給」「シフトの柔軟性」「早上がり・遅入り可能」など、飲食店ならではの福利厚生を充実させることで他店との差別化を図ります。オシャレな店内やSNS映えするメニュー開発など、若者にとって魅力的な要素もアピールポイントです。 - 売上アップによる還元策

メニューの高付加価値化やテイクアウト・デリバリー対応など、新たな売上源を開拓することで、人件費を賄える利益を確保しやすくします。売上増→スタッフへの還元→スタッフの意欲向上→さらなる売上増という好循環を狙います。

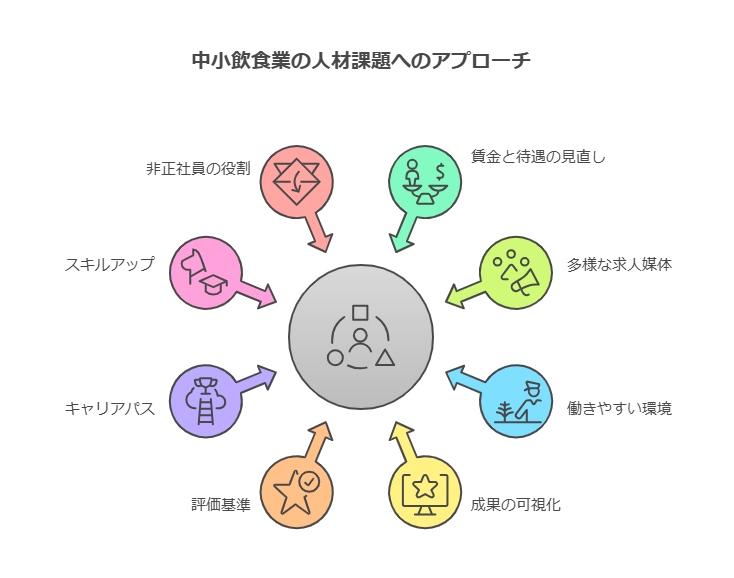

中小飲食業の人材面での課題

1. 人材確保の難航

ホールスタッフやキッチンスタッフをはじめとする飲食業の人材は、他業界よりも入れ替わりが激しいと言われがちです。とりわけ中小規模の飲食店では、大手チェーンと違って求人広告予算が限られていたり、労働条件が分かりやすくまとまっていなかったりするため、必要なタイミングで必要な人材が集まらないという悩みを抱えています。

また、深夜営業や土日勤務などが敬遠される傾向もあり、「求人を出しても応募が来ない」「高齢スタッフが辞めると穴埋めができない」など、店舗オペレーションが回らなくなるリスクが常につきまといます。

解決のポイント

- 賃金・待遇の見直し

周辺の最低賃金や業種平均を上回る時給設定、深夜手当や繁忙期手当などを整備し、働く意欲が高まる報酬設計にすることで応募数が増えやすくなります。 - 求人媒体の多様化

地元の求人誌だけでなく、SNSや地域コミュニティサイトなど、多様な媒体を活用し、店舗の魅力を発信します。写真や動画で店舗の雰囲気をアピールすると、応募ハードルが下がります。 - 働きやすい職場環境づくり

過度な残業や休憩なしの長時間労働を是正するために、シフトの組み方や調理オペレーションを工夫するなど、スタッフの負担を軽減する取り組みを強化する必要があります。

2. 従業員のモチベーション低下

スタッフがどれだけ熱心に働いても給与がほとんど変わらない、あるいは評価が不透明なままだと、モチベーション低下につながりやすいのが飲食業の現場です。さらに、クレーム対応や忙しい時間帯のストレスが蓄積し、管理者のフォローが行き届かない場合、「やっていられない」と思ってしまうスタッフも少なくありません。

ホールなら接客クレーム、キッチンなら過密な作業負荷といったストレス要因を軽減する仕組みをつくり、スタッフが「自分の頑張りが認められている」と実感できる環境を整えることが大切です。

解決のポイント

- 成果を“見える化”

テーブル単価や追加注文数、リピーター率などをスタッフごとに集計・共有し、よい成果を出した人を讃える風土を育てます。個人の数字だけでなく、チーム全体の達成感も大切にすると、ギスギスしにくくなります。 - 評価基準の導入

「調理スピード」「仕込みの丁寧さ」「接客スキル」「提案メニューの売上」など、細分化した指標を設定し、それに応じてインセンティブや時給アップを行うことで、スタッフのやる気を持続させます。 - 定期的なストレスチェックとメンタルサポート

小規模な飲食店でも、簡易的なストレスチェックアンケートを実施し、スタッフが過度に追い込まれていないかを確認します。店長やオーナーがスタッフとのコミュニケーションを頻繁に取り、相談しやすい雰囲気を作ることが重要です。

3. 若年層の定着率の低さ

飲食業における若年層の早期離職は、他業種と比較しても深刻との指摘があります。厳しいシフトや体力的なハードルに加えて、「将来的なキャリアビジョンが描けない」という理由が大きいとされています。企業規模が小さいほど、昇進ポジションが限定的で、長く働いても役職がほとんど変わらない現状があるのです。

また、若年層はSNSやクチコミを通じて職場の評判を調べることも多く、「あの店は忙しすぎる」「人間関係が良くない」といった情報が出回ると、一気に応募が減ってしまう可能性も否めません。

解決のポイント

- 明確なキャリアパス

ホールスタッフ → サブリーダー → リーダー → 店長代理、あるいはキッチン助手 → セカンドシェフ → シェフといったように、具体的なポジションや役割を設定し、昇格に伴う給与アップや研修機会を提示します。 - スキルアップと連動した報酬制度

ドリンク作りや調理全般を担当できる「オールラウンダー」を目指すスタッフに対して、研修受講や資格取得を支援し、その結果を給与に反映させると、将来性を感じやすくなります。 - 若手の意見を尊重する仕組み

新しいサービスやメニューのアイデアを若手スタッフから積極的に募り、実際に採用された場合には報酬や表彰で応えると、「この店で頑張れば自分のアイデアが形になる」というやりがいを感じられます。

4. スキルアップの意欲不足

飲食店のスタッフは、とかく「今の業務を回せればそれでいい」という考えに陥りがちです。しかし、調理技術や接客スキルを伸ばせば、単なるルーチンワーク以上のやりがいを見出せるはずです。にもかかわらず、多くの中小飲食店では「資格手当」や「研修制度」が整備されておらず、従業員のスキルアップ意欲が高まりにくいのが現状です。

解決のポイント

- 資格手当・研修手当の導入

ソムリエ資格、フードコーディネーター資格、衛生管理者資格など、業務に直結する知識やスキルを取得した場合に、手当を上乗せする仕組みを導入します。受講料の一部補助や試験合格時のお祝い金なども効果的です。 - スキルマップの作成

「接客」「調理」「仕込み」「在庫管理」「店長業務」などを細分化し、各スタッフの熟達度を可視化します。本人が「次はここを習得すれば給与アップにつながる」と認識できるよう、ロードマップを作って提示します。 - 社内勉強会や外部研修の推奨

小規模な店舗だからこそ、週に1回のミーティングでメニュー開発やサービス向上のための勉強会を行うなど、スタッフ同士が学び合う文化を醸成します。余裕があれば外部の料理講習や接客セミナーなどにも参加させ、自己成長を支援します。

5. 非正社員の活用不足

飲食店にとってパート・アルバイトは欠かせない戦力ですが、「長く続けても時給があまり上がらない」「責任のある仕事は正社員しかできない」といった仕組みのままでは、優秀な非正社員が流出しやすくなります。結果として、繁忙期のたびに新人育成が必要になり、オペレーションが回らなくなるケースもあります。

解決のポイント

- 役割定義と評価の明確化

大きく「接客」「調理補助」「洗い場」などの業務領域に分け、それぞれのスキルレベルを設定。スキルアップすれば時給が上がる仕組みやリーダーポジションを設けることで、非正社員でもキャリア形成ができるようになります。 - 教育コストの可視化

非正社員の入れ替わりが激しいほど、育成期間の人件費やミスによる損失が積み上がり、結果的に経営を圧迫します。これを数値化して、社内で共有することで、スタッフを長く定着させるメリットを全員が理解しやすくなります。 - 正社員登用制度の充実

一定の勤務実績・スキルを身につけたスタッフには、正社員への登用ルートを明確に用意し、長期的な定着を促します。待遇格差を埋めることで、アルバイトやパートを希望する優秀な人材も積極的に採用しやすくなります。

6. 管理職の育成不足

店長や料理長、エリアマネージャーなど、飲食業の管理職はスタッフ管理から仕入れ・原価管理、売上分析まで、非常に幅広い業務を担います。しかし、現場オペレーションに追われているうちに「マネジメントスキルを学ぶ機会」が乏しいまま昇格してしまい、スタッフ育成や店舗改善が思うように進まない事例が見られます。

解決のポイント

- 管理職向け研修の実施

経営者や外部講師を招いて、労務管理やリーダーシップ、店舗経営の基礎などを学ぶ機会を作ります。特に人事評価やシフト管理に関しては、実践的なノウハウを共有することが重要です。 - 権限移譲とサポート体制の構築

店長や料理長ひとりに負荷が集中しすぎないよう、サブリーダーや副料理長などを任命し、マネジメントの分散を図ります。店長だけがノウハウを抱え込まず、スタッフ全員が助け合う文化が育つよう、体制を見直しましょう。 - 管理職の評価基準整備

単に売上数値だけではなく、「スタッフの定着率」「クレームの削減」「原価率の管理」など、管理職としての手腕が発揮されるポイントを明確な評価指標に設定します。管理職にも成果に応じた報酬を支給すれば、さらなる意欲向上が期待できます。

7. 現場のチームワークの欠如

飲食店のオペレーションは、ホールとキッチンの連携がカギを握ります。ところが、ホール側は「キッチンが遅い」と不満を抱え、キッチン側は「ホールがオーダーをミスしている」といった相互不信が起こると、お客様の満足度も下がりやすいです。

また、正社員とパート・アルバイトの間で連携がうまく取れていないと、忙しい時にカバーし合う体制が整わず、全体的なサービス品質が低下するリスクがあります。

解決のポイント

- 共通目標の設定

例えば「ランチタイムの回転率向上」「ディナータイムの客単価アップ」「クレームゼロ」など、店全体で同じゴールを追うことで、セクション間の対立を減らします。達成した際には、スタッフ全員に還元するインセンティブを設けると、一体感が生まれやすくなります。 - 定期的なコミュニケーションの場

朝礼や終礼、週次ミーティングなど、ホールとキッチンのスタッフが意見を交換できる場を設けます。「忙しいので無理」と思いがちですが、短時間でも話し合いの時間を設けることで、互いの立場を理解するきっかけになります。 - チームビルディング研修やイベント

食事会や研修を通じてスタッフ同士がコミュニケーションを深めると、相互理解が進みやすくなります。小規模な店ほど人間関係が店舗経営の生命線になるので、定期的に実施していくことが大切です。

8. 長時間労働の常態化

飲食業界は「ブラック労働」のイメージが強い一因として、長時間労働の常態化が挙げられます。営業時間が長く、仕込みや清掃、在庫チェックなどの仕事が営業外にも多数あるため、スタッフや管理職が休みを取れずに疲弊するケースが多発します。

解決のポイント

- 労働時間管理の徹底

勤怠管理システムを導入し、スタッフが何時間働いているのかを正確に把握します。残業が一定時間を超えそうなときは、早めにシフトを調整したり、繁忙期に短期アルバイトを追加雇用したりするなど対策を行います。 - オペレーションの効率化

食材の仕込みを外部に委託する、半加工品を導入する、電子レンジやスチコンなど効率的な調理設備を活用するなど、人手に依存しない仕組みを取り入れ、労働時間を減らす工夫を行います。 - 休暇体制の見直し

店長や料理長、古株スタッフが休みを取りづらい雰囲気を払拭するため、交替制リーダーシップを導入したり、定休日を設定したりするなど、事業継続に支障のない範囲でスタッフがしっかり休める体制を整えます。

中小飲食業向けに採用・定着に強い賃金制度設計のポイント

1. 成果や業績に応じたインセンティブ制度の導入

飲食店は、1日の売上や客単価、予約件数、顧客アンケートなど、目に見えやすい指標が多い業態です。これらを活用したインセンティブ制度を導入すると、スタッフが**「どうすれば売上や評判が上がるか」**を真剣に考えるようになり、積極的な行動が増えます。

- 店舗全体の目標設定

月間売上・顧客満足度・フードロス削減率などの目標を設定し、達成時に全員でボーナスを分け合う仕組みを作ると、チームワークが高まります。 - 個人評価インセンティブ

「レジ担当の金銭トラブル0件」「新人教育の成果」など、個人の努力が成果に結びつくような項目を評価対象に加えます。

2. スキルや資格に応じた手当の充実

調理系の専門資格、サービス系の資格、飲食店経営に関わる資格などは数多く存在し、取得することで店舗の付加価値も高まります。これらの資格を取得したスタッフに対し、月々の手当を支給する制度を設けると、キャリア志向のスタッフを惹きつけやすくなります。

- 資格手当の種類設定

資格の難易度や店舗への貢献度に応じて、手当の金額を差別化します。たとえば、調理師免許を持っているスタッフには月○○円、ソムリエ資格なら月○○円など。 - 研修参加費の補助

飲食関連のセミナー、ワイン講座、カクテルコンテストへの出場費などを補助すると、スタッフはスキルアップに前向きになり、店舗のサービスレベルも向上します。

3. 明確なキャリアパスと連動した昇給制度

若手スタッフが長期的に働くためには、自分の未来の姿をイメージできることが重要です。ホールスタッフから店長候補、キッチンスタッフからシェフ候補など、具体的な昇格ステップを設定し、段階的に賃金がアップする仕組みを作ります。

- モデルケースの提示

「2年目でサブリーダー昇格、月給○○万円」「3年目にはメニュー開発に参加し、成功したら報酬アップ」など、実在する人事モデルを提示してモチベーションを高めます。 - 複線型キャリア

接客リーダーコースと料理長コースなど、スタッフの志向や特性に合わせて複数のキャリアルートを用意し、それぞれで賃金・ポジションが上がる明確な道筋をつくります。

4. 地域の市場水準を考慮した競争力ある賃金設定

飲食店の時給は、周辺のコンビニやアパレル、ファミレスなどと比較されることが多いです。自店舗が立地する地域の時給相場を定期的に調査し、採用競争力を失わない程度に賃金を上げる必要があります。

- ライバル店の時給を把握

チェーン店や同業種の時給をリサーチし、少しでも高めの設定にするか、代わりにシフトの柔軟さやまかない制度などを強化して差別化を図ります。 - 実質的な給与アップ施策

通勤費の全額支給や社宅(住み込み可能な宿泊設備)がある場合は、実質的に手取りが増えることをアピールします。

5. 福利厚生の充実による生活支援

飲食業はシフト制で生活時間が不規則になりやすいため、健康面や生活面のサポートが大きな差別化要因になります。食事補助や健康診断の補助など、小さな配慮を積み重ねることで従業員のロイヤルティを高められます。

- まかない制度・食事補助

自店舗のメニューをスタッフ割引や無料で提供することで、スタッフの食費を節約できるほか、自社の料理に愛着を持ってもらう効果があります。 - 柔軟なシフト作成

子育て中のスタッフや学校と両立している学生など、それぞれの事情に合わせてシフト希望を考慮することで、働きやすい職場をアピールできます。

6. 従業員の意見を反映した柔軟な制度設計

中小飲食店の強みとして、スタッフとの距離が近いことが挙げられます。定期的にスタッフから意見を募り、実際に制度やメニュー、サービス改善に反映することで、スタッフが「自分も店づくりに参加している」という実感を持てるようになります。

- アンケートやヒアリングの実施

「時給」「シフト」「まかない」「接客マニュアル」など、スタッフが不満やアイデアを出しやすいテーマを設定し、アンケートや面談で声を集めます。 - 小規模トライアルの実行

いきなり全店舗・全時間帯で制度を変えるのではなく、特定の曜日や時間帯でテスト導入を行い、効果を検証してから本格導入するアプローチが有効です。

7. 長時間労働の是正と時間外手当の適正支給

飲食店では、オープン前の仕込みや閉店後の片付け・清掃など、「見えない残業」が発生しがちです。スタッフが疲弊しないよう、労働時間の把握と適正な賃金支払いを徹底することが、職場定着の前提条件となります。

- 残業ルールの明確化

1日8時間を超える勤務には残業手当を支給する、または月の残業上限を設定するなど、スタッフが「どこからが残業扱いか」を理解できるようにします。 - 作業効率化による残業削減

レジ締め作業や翌日の仕込みに時間がかかりすぎていないかを検証し、効率化ツールの導入や工程の組み直しを行い、残業そのものを減らす取り組みが必要です。

効果的な賃金制度導入のステップ

ここでは、新たな賃金制度を設計し、導入・運用して定着させるまでの流れを解説します。

ステップ1:自社の現状分析

- 経営理念、ビジョン、人事戦略の確認

- 「お客様に愛される地域No.1の飲食店を目指す」など、店舗が掲げる理念に基づいて、賃金制度がどの方向を後押しするかを整理します。

- 人事戦略とリンクして、どんな人材を採用し、どんなスキルを育成したいのかを明確にします。

- 人材の現状分析

- 年齢構成: 学生バイトが多いのか、主婦パートが多いのかなど、それぞれの特性に合わせた賃金カーブが必要になります。

- スキルと経験: 料理長やソムリエなど専門性の高いスタッフがどの程度いるのか、将来的に必要なスキルセットは何かを把握し、適切な評価基準を検討します。

- 賃金水準の分析

- 業界平均との比較: 同じ地域・業態の飲食店や大手チェーンの時給・給与レンジを調査します。

- 地域平均との比較: コンビニなど他業種との比較も行い、自店の賃金設定が競争力を確保できているかを確認します。

- 従業員満足度調査の実施

- 直接ヒアリングや匿名アンケートを実施し、現状の賃金制度に対するスタッフの不満や要望を掴みます。

ステップ2:賃金制度の設計

- 手当の検討

- 仕事や役割に基づく手当: 店長手当、リーダー手当、調理主任手当、深夜手当など、店舗オペレーションに合わせた手当を設計します。

- 採用を考慮した手当: 即戦力となるシェフ経験者やバリスタ資格保有者などを獲得するため、専門資格手当を設定します。

- 賃金テーブルの作成

- 各等級・職位ごとの賃金レンジを設定。ホールスタッフ(一般)→ホールリーダー→副店長→店長など、ステップを分かりやすくします。

- 昇給・昇格基準の設定

- 若年層の賃金カーブ前倒し: 早期に時給アップや役職を与えて成長意欲を刺激します。

- 複線型キャリアパス: 接客特化コース、キッチン特化コース、マネジメントコースなど、スタッフの意向に合わせた昇格ルートを用意します。

- インセンティブや成果給の設定

- 売上や顧客満足度のKPIを設け、達成度に応じて報酬を加算します。

- 短期的な指標(今月の売上・客単価)と中長期的な指標(半年間のリピーター率向上など)の両面で評価する仕組みが望ましいです。

ステップ3:賃金制度の導入・運用

- 制度導入の説明会

- 目的の共有: なぜ賃金制度を変えるのか、スタッフにメリットがあるのかを丁寧に説明します。

- 質問対応: ホール・キッチン・管理職それぞれが抱える疑問に答える場を設け、制度への理解と納得を促します。

- 運用ルールの明確化

- ガイドラインの策定: 昇給評価のタイミング、インセンティブ算出方法などを文書化して全員に共有します。

- 管理者のトレーニング: 店長やリーダーが公正に評価できるよう、面談やフィードバック手法を学ぶ研修を実施します。

- 透明性の確保: 不明点はすぐに確認・修正できるよう、システムやマニュアルを整備します。

- 定期的な見直し

- モニタリングの実施: 導入後のスタッフ定着率や売上推移をチェックし、制度が有効に機能しているかを客観的に評価します。

- 柔軟な調整: 最低賃金の上昇やメニュー価格改定に合わせ、賃金テーブルの変更やインセンティブの見直しを行います。

- 従業員の意見を反映: 改善点をスタッフにヒアリングし、定期的にアップデートすることで、常に最新の現場ニーズに応えられる制度を維持します。

ステップ4:効果測定

- 定着率の推移

- 制度導入前と比べて、スタッフの離職率が下がっているか、特に繁忙期の人材流出が減っているかを確認します。

- 従業員満足度調査

- 新制度に対する感想や不満点を再度アンケートで収集し、スタッフが納得感を持って働けているかを測ります。

- 採用応募者数の変化

- 時給の上げ幅やインセンティブ制度の導入によって、求人への応募が増えたか、応募者の質も向上しているかを調べます。

- 売上・利益の変化

- 主観的な評価だけでなく、売上や利益率、不良食材の廃棄率などの数値面からも、制度改定の効果を見極めます。

- 定性的なフィードバックの活用

- 料理長や店長、スタッフからの口頭の意見や具体的エピソードを集め、実際の運用状況を深く理解します。定性情報は次の改善アクションのヒントになります。

成功事例とその効果

事例1:時給アップとインセンティブによる採用力強化

- 企業背景:

地域で創作料理を提供する小規模飲食店「山田ダイニング」は、平均客単価が3,000円程度。最低賃金スレスレの時給でバイトを募集していたため、なかなか応募が集まらず、オーナー自身がホールとキッチンを兼務して疲弊していました。 - 取り組み:

- 時給の大幅見直し

周辺相場をリサーチし、現行より+100円の時給に設定。さらに深夜手当・土日手当を上乗せしました。 - 売上連動インセンティブ

月間売上目標を達成したら、スタッフ全員に定額ボーナスを支給。メニューのおすすめトークなどをスタッフが積極的に行うようになりました。 - SNS拡散キャンペーン

スタッフが店舗公式SNSに投稿した内容が一定の「いいね」を獲得すると、食事券をもらえる小さなインセンティブを導入。

- 時給の大幅見直し

- 成果:

- 時給アップ後、応募数が2倍以上に増え、ホール・キッチンそれぞれ十分な人数を確保。

- インセンティブのおかげで客単価が向上し、オーナーが店頭に立つ時間を半分以下に削減。

- スタッフのSNS投稿で話題が広がり、顧客数の増加にもつながった。

事例2:役職手当と昇給基準の明確化で管理者の意欲向上

- 企業背景:

「田中イタリアン」は、店長1名とキッチン・ホール合わせて10名弱の体制で運営。店長がワンオペ気味にシフトや仕入れを管理していたため、スタッフからは「店長が独断で時給を決めている」という声が出ていました。 - 取り組み:

- 役職手当と昇給基準を周知

リーダー手当や店長手当の額を明示し、昇給には「勤怠良好」「接客評価」「売上貢献度」などの指標を設定して全員に説明。 - 管理者研修の実施

店長やリーダー候補を対象に、「公平な人事評価」「スタッフコミュニケーション」「売上分析基礎」などの研修を行い、評価の仕組みを学んでもらいました。 - 月1回の評価面談

店長が各スタッフと個別に短時間でも面談し、「次の昇給にはここを改善しよう」と具体的に話し合う機会を作りました。

- 役職手当と昇給基準を周知

- 成果:

- 店長への不信感が解消され、スタッフが評価基準を理解して自主的に行動するようになった。

- リーダー候補の意欲が上がり、店長の業務をサポートしてくれる人材が増え、店長自身の負担が軽減。

- 月1回の面談でスタッフの不満を早期に把握できるようになり、離職率が下がった。

中小飲食業向けの採用・定着に強い賃金制度のまとめ

飲食店経営において、人材は最大の資産です。最低賃金の上昇や採用競合の激化に直面する中で、以下のようなポイントを押さえた賃金制度を整備し、店舗を継続的に発展させる仕組みづくりが求められます。

- 最低賃金対策と収益構造の最適化

メニュー原価やオペレーションを改善し、十分な利益を確保してスタッフへ還元できる体質を目指しましょう。 - 成果・業績との連動性

スタッフが頑張った分だけ報われる制度を導入することで、サービスの質と売上の向上につなげられます。 - 正社員・非正社員のバランス

非正社員でも責任あるポジションにつけるキャリアパスを用意し、長期的な定着を促します。 - 明確な昇給・昇格基準

若手が将来像を描けるよう、基準を可視化し定期的なフィードバックで育成することが重要です。 - 業界・地域相場との競争力を確保

他業種と比較しても魅力的な時給・福利厚生を提示し、優秀な人材を獲得しましょう。 - 柔軟かつ継続的な見直し

実際の運用データやスタッフの声を踏まえ、制度を定期的にブラッシュアップすることで、常に最適な状態を維持します。

飲食業は人の手でしか提供できない「おもてなし」や「美味しさ」が強みですが、スタッフのモチベーションや定着率を上げる施策を怠ると、せっかくの強みも充分に発揮できません。適切な賃金制度と人事施策を組み合わせることで、スタッフ全員が活き活きと働き、お客様に愛される店づくりを実現していただければ幸いです。

投稿者プロフィール

- 中小企業の経営者に向けて、人事制度に関する役立つ記事を発信しています。

最新の投稿

コラム2025年4月17日保育園向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド

コラム2025年4月17日保育園向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド コラム2025年4月17日中小企業向け | 労働時間管理を導入するときの注意点とポイント

コラム2025年4月17日中小企業向け | 労働時間管理を導入するときの注意点とポイント コラム2025年4月17日医療機関向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド

コラム2025年4月17日医療機関向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド コラム2025年4月15日介護事業所向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド

コラム2025年4月15日介護事業所向け | 育成・定着に強い人事評価制度導入ガイド